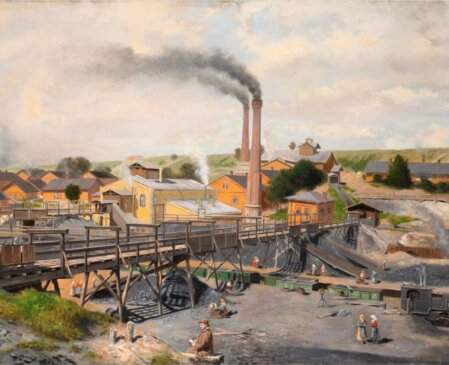

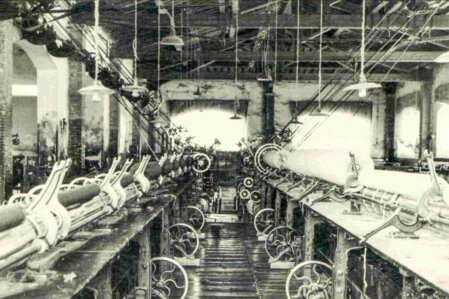

La nascita delle industrie della moda in Italia si inserisce in un contesto di profonde trasformazioni economiche e tecnologiche legate alla prima e, soprattutto, alla seconda rivoluzione industriale. A partire dalla seconda metà dell’Ottocento, l’introduzione di macchinari come il telaio meccanico e il filatoio idraulico, unita al progressivo uso dell’energia elettrica, rivoluzionò la produzione tessile. I processi diventarono più rapidi, standardizzati e meno costosi rispetto alla lavorazione artigianale, rendendo i prodotti d’abbigliamento accessibili a una platea più ampia di consumatori.

Parallelamente, si assistette all’ascesa dell’impresa manifatturiera, che sostituì la bottega sartoriale con strutture industriali moderne: divisione del lavoro, forza lavoro specializzata, controllo qualità e maggiore produttività. Ciò segnò l’inizio di una nuova era per la moda, in cui la produzione seriale rispondeva a una crescente domanda interna ed estera. L’espansione della borghesia urbana e l’aumento dei redditi modificarono le abitudini di consumo. In questo contesto, nacquero i primi grandi magazzini e si svilupparono reti commerciali più ampie. Il marchio assunse un nuovo valore: da semplice indicazione tecnica a simbolo riconoscibile di gusto, appartenenza e qualità.

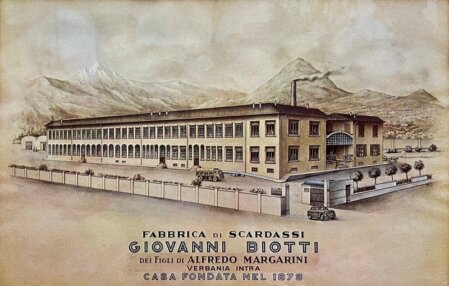

In Italia, diverse aziende furono protagoniste di questa fase cruciale. Tra queste si distinguono Marzotto, Gruppo Finanziario Tessile (GFT) e Max Mara. Marzotto, già attiva nel XIX secolo come lanificio, seppe sviluppare un modello integrato che combinava produzione di tessuti e confezione di capi finiti.

Il GFT, fondato nel 1887 dai fratelli Rivetti, introdusse negli anni ’50 la “rivoluzione delle taglie”, grazie all’uso di dati antropometrici che permisero di aumentare l’efficienza e migliorare la vestibilità. Max Mara, nata nel 1951, fu tra le prime aziende italiane a portare il prêt-à-porter su scala industriale, coniugando qualità sartoriale, eleganza e accessibilità.

Queste imprese contribuirono a gettare le basi del moderno sistema moda italiano, unendo ricerca, produzione e distribuzione in un modello integrato e innovativo.

Il loro impatto non fu solo economico, ma anche culturale e sociale: promossero l’occupazione femminile, formarono nuove competenze professionali e stimolarono la nascita di distretti produttivi specializzati, contribuendo allo sviluppo locale.

La trasformazione della sartoria artigianale in confezione industriale rappresentò un momento decisivo nella storia della manifattura italiana, aprendo la strada al successo internazionale del Made in Italy

Il loro impatto non fu solo economico, ma anche culturale e sociale: promossero l’occupazione femminile, formarono nuove competenze professionali e stimolarono la nascita di distretti produttivi specializzati, contribuendo allo sviluppo locale.

La trasformazione della sartoria artigianale in confezione industriale rappresentò un momento decisivo nella storia della manifattura italiana, aprendo la strada al successo internazionale del Made in Italy